COLUMN

スポGOMIから見える、変化のきざし

in

2025年10月29(水)に開催するスポGOMIワールドカップ2025 FINALは、文字どおり「スポーツごみ拾い世界一」を決する世界大会です。いよいよその日を目前に控え、各国のスポGOMIアスリートの皆さんやスポGOMIイベントを支えるオーガナイザーの方々にご意見をお聞きしました!28カ国それぞれの出場チームを支えるオーガナイザーのコメントから、地域ごとのごみ問題の実情や、スポGOMIを通じた変化のきざしが感じられるはずです。

今回、私たちの質問に協力してくれたのは以下の国のオーガナイザーの皆さんです。

オーガナイザーは各国でスポGOMI大会を開催するにあたって、現地での運営における実務を取り仕切ったり、参加者を集めるなど幅広い役割を担ってくださっています。日本で開催するFINALには、国の代表チームを伴って来日の期間中、選手たちのサポートも務めてくれる心強い存在なのです。

〇アジア・太平洋

・インドネシア、インド、フィリピン、スリランカ、パラオ、ベトナム、マレーシア、韓国、タイ、バングラデシュ、オーストラリア、ソロモン諸島〇中南米・カリブ

・エルサルバドル、ボリビア、ドミニカ共和国、ホンジュラス

〇アフリカ・中東

・モロッコ、セネガル、ナミビア、チュニジア、パキスタン

〇ヨーロッパ

・ブルガリア、ドイツ、スウェーデン、エストニア、イギリス、スペイン

〇北米

・カナダ

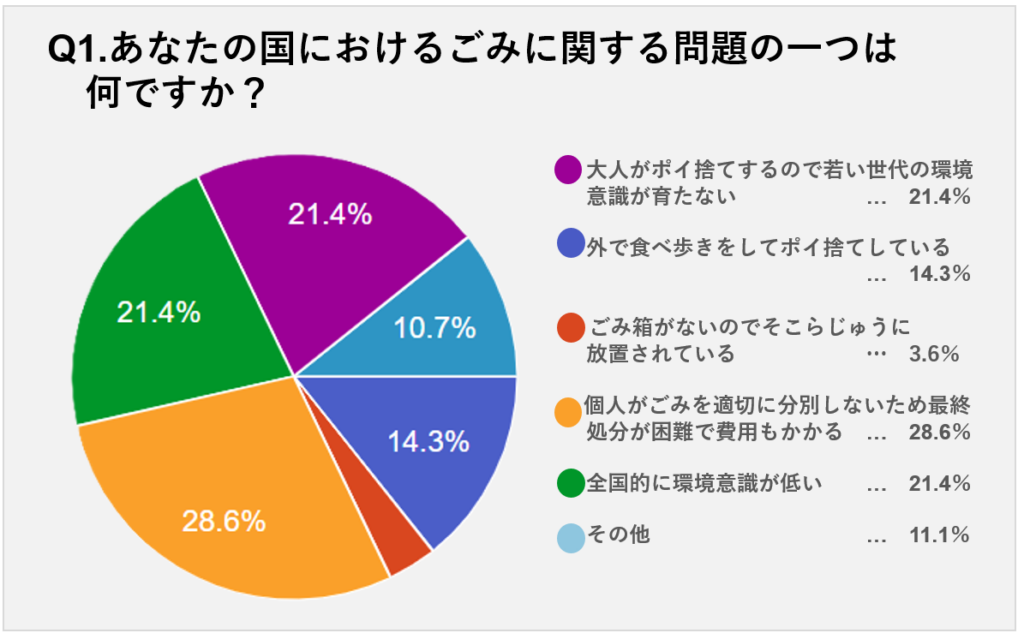

全国的な環境意識の低さを問題と考えている国々が21.4%おり、同じくポイ捨てをする大人の姿を見てきたことで、若い世代の環境意識が育たないと答えた国も21.4%います。

環境への意識を若い世代からはぐくんでいければ未来は変わっていくものの、いま現在の大人たちの姿は残念ながらお手本とは言い難いところがあることがわかります。

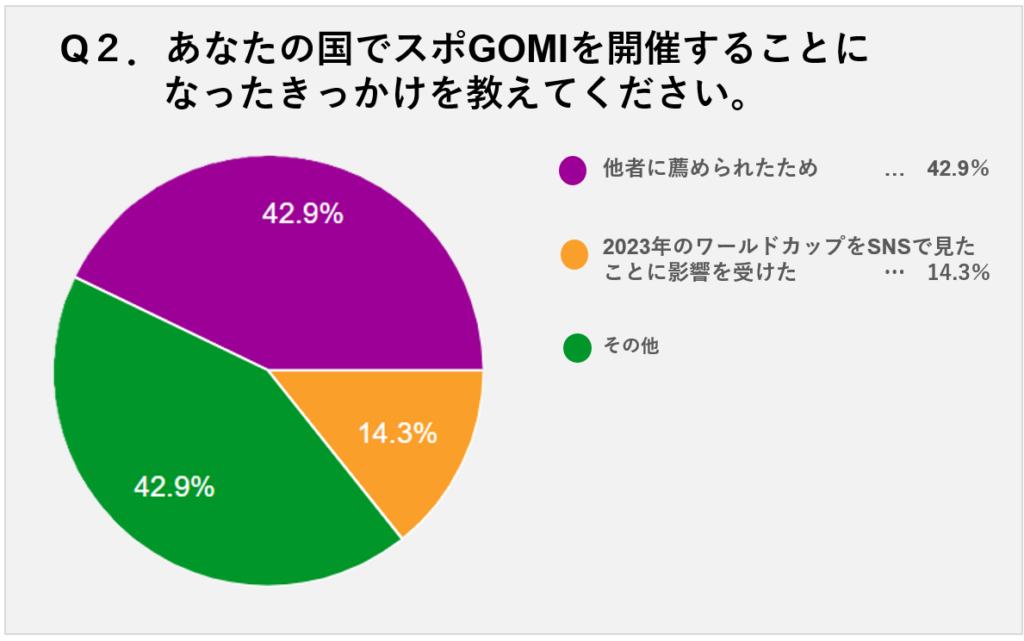

スポGOMIの魅力のひとつに、「一度やってみたら継続性がある」ということが挙げられますが、「ひとに薦めたくなる」という体験価値を共有したくなる点もあるのかもしれません。

スポーツとごみ拾いを掛け合わせた競技ゆえに、楽しみながら続けられるのはスポGOMIならでは。

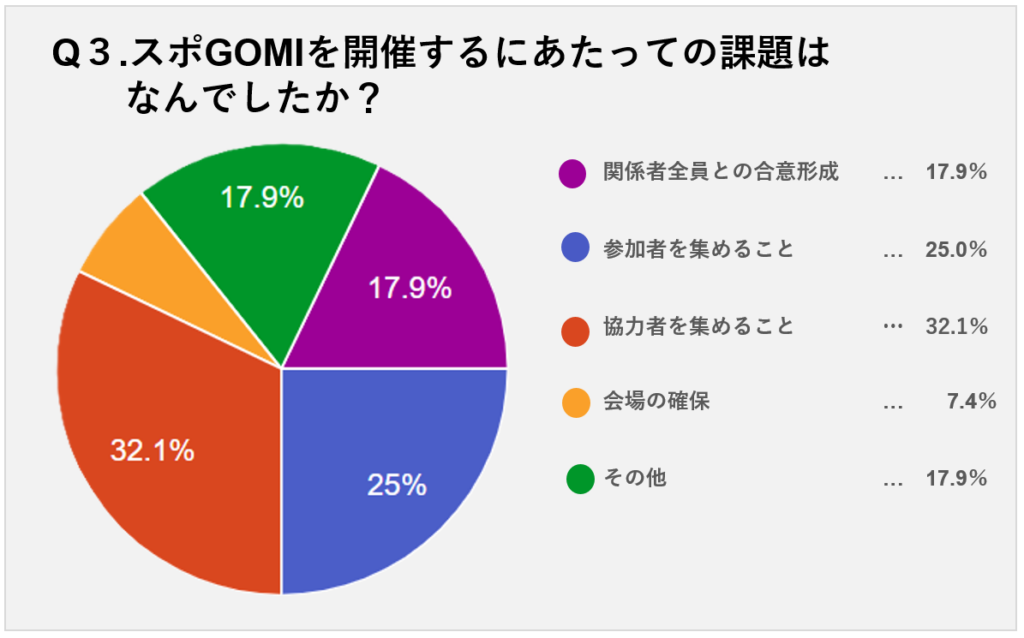

各回答は僅差でありつつも「協力者を集めること」との回答がもっとも多いという結果に。スポGOMIは参加者数の拡大がそのまま「海洋ごみの削減」へ近づくスポーツ。

参加者を集めることにご苦労がある各国の方々に、ワンチームになって助け合っていきたいところです。

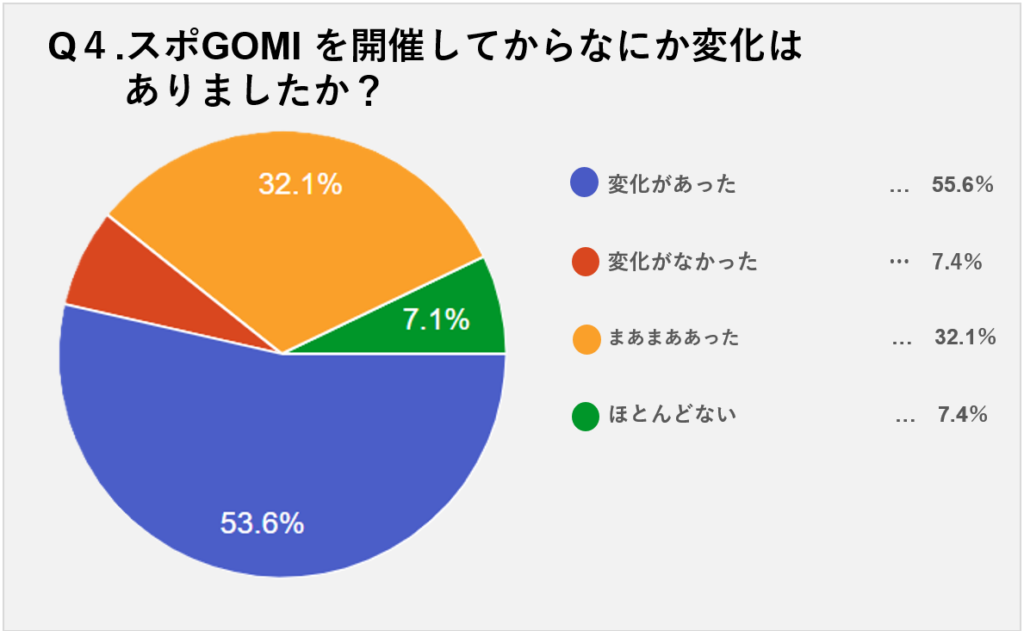

半数以上が「変化があった」と回答しているものの、それでも約半分。国によって国民の環境意識も異なるうえに、産廃処理等の制度にも差があるため、一定の時間がかかる問題のようです。

・スポGOMI を開催して以来、地元の組織やコミュニティの環境活動への関心が高まり、小さいながらも前向きな変化が見られました。(ホンジュラス)

・スポGOMI WHICH ワールドカップ イベントとその意義に対する関係者や一般の関心が高まっています。(ソロモン諸島)

・社会の意識も変化し、スポGOMIイベントへの参加に関心を示す学生が増えています。また、スポンサーになってくれる方も増え、メディアからもスポGOMIについて取り上げていただくなど、支援をいただいています。さらに、複数の自治体からも、地域でのスポGOMI開催に関心を示していただいています。(ドミニカ共和国)

・英国でカジュアルなスポGOMIイベントを開催することについて、組織やグループと話し合ってきました。(イギリス)

・スポGOMIは、人々の意識向上に大きく貢献しました。スポGOMIパラオのプロモーションビデオは口コミで広がり、多くの人々がイベントへの参加を促しました。その結果、廃棄物管理への意識が高まり、毎週のごみ拾い活動に参加する人も増えました。パラオでは、廃棄物の分別とリサイクルが全国的に広がりを見せており、今回のスポGOMIイベントは、国の廃棄物管理の重要性をさらに訴える貴重な機会となりました。(パラオ)

・開催都市の市役所も競争型ごみ収集に興味を持ちました。(セネガル)

・スポGOMIの参加者は、ごみや分別に対する態度が変わったと報告しています。しかし、このスポーツを真に普及させるには、インド全土に広める必要があります。(インド)

・インドネシアが直面している問題のひとつは、個人レベルから公共レベルに至るまで、廃棄物管理に関する意識と教育が低いことです。スポGOMIの開催により、個人レベルから適切な廃棄物管理を学び始める人が増えています。(インドネシア)

・大会が開催された場所には、タバコの吸殻を集めるための特別なごみ箱が設置された。(エストニア)

・地元NGOや地方自治体の参加。彼らは小規模なコミュニティにもこの取り組みを導入し始めており、清掃プロジェクトを含む若者向け活動のためのシンポジウムを開催しています。特にダバオでは、ほぼすべてのバランガイで廃棄物分別システムの導入が始まっています。(フィリピン)

・我が国のグリーン政策は、マレーシアにおける主要なエコスポーツとしてスポGOMIを推進してきた努力から生まれたものです。(マレーシア)

・スポGOMIイニシアチブへの参加を熱望する参加者から強い関心が寄せられています。チュニジアの人々、そして政策決定者や市民社会は、若者のエンパワーメントに向けたこの取り組みを高く評価しており、国内での定期的なコンテスト開催を求めています。先日、ジャーナリストグループとのフィールドトリップ中に、このアプローチでごみ収集を行いました。(チュニジア)

・参加した市町村や団体は自主的に清掃活動を開始しています。(ボリビア)

・3月の予選以来、大きな勢いが生まれています。地域社会が独自の清掃活動を開始し、学校がスポーツ/エコ活動の一環としてスポGOMIを要請し、地域や全国規模のイベント開催の依頼も受けています。さらに、ナミビアでスポGOMIをスポーツとして正式に登録するよう依頼も受けています。(ナミビア)

・毎週の清掃活動への参加者が増えています。市からはごみ箱の増設や清掃用具の提供などがあり、協力に関心のある企業からの問い合わせもいただいています。(ドイツ)

・市役所や大学などの組織が廃棄物問題に取り組み始めています。(エルサルバドル)

・参加者は、ごみを適切に処分する方法や、環境全般についてより配慮する方法についてより意識するようになったと述べました。(カナダ)

・私たちはまだスポGOMIとはなにか、そして私たちの国全体のリサイクルについて人々に教えているところです。まだ多くの人がその概念を理解しておらず、チームを集めるのはまだ非常に困難です。(ブルガリア)

・「他人事」から「自分の責任」へ。かつてはごみの収集や分別は清掃員や行政の責任でした。しかし、私は環境をきれいにするために直接行動する機会を得ました。この経験を通して、一人ひとりが重要な役割を担い、生活環境に直接責任を負っていることを実感しました。また、招待したKOLやKoCの方々と交流し、彼らの環境整備への取り組みや想いを聞き、刺激を受けました。(ベトナム)

・私たちは廃棄物管理について国に良い意識を広めてきました。(スリランカ)

・ごみや汚染と闘うあらゆる努力は、より良い社会を築くために人間の行動を変えることに貢献しています。(スペイン)

さまざまな国による事情や背景があるなかで、それでも2025年のスポGOMIワールドカップへ参加する国は34カ国にものぼります。

ごみを拾う誰かの背中をまちなかで目にすることで、傍観者だった人の意識にもきっとなにか影響しているはず。

続けていくこと、参加者となる仲間を増やしていくことで、楽しみながらまちも海もきれいになる社会がやってくると信じています。